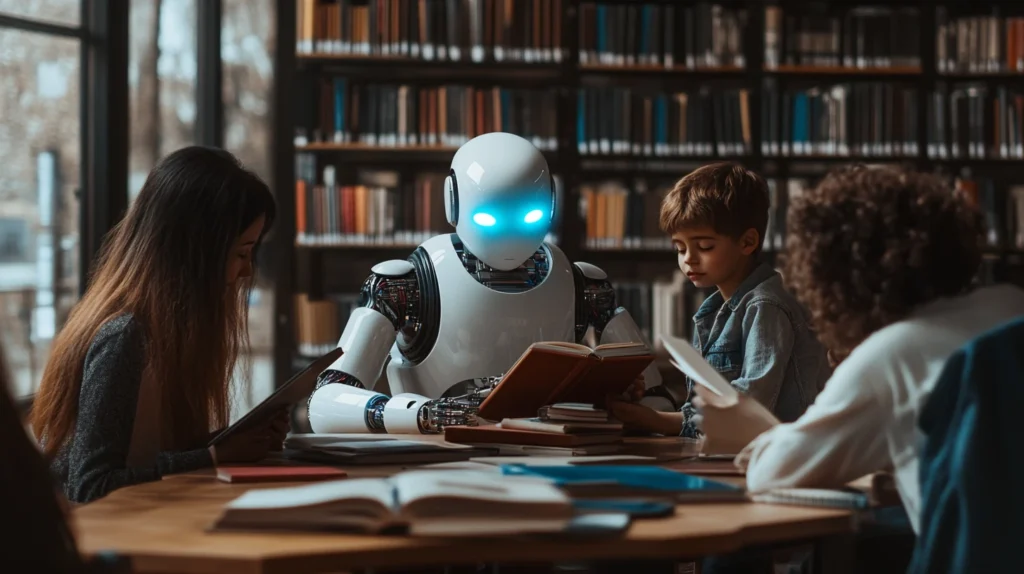

「AIにやってもらうからすぐ終わるよ。」

宿題を早く済ませるよう注意した親に、子どもが返した言葉です。叱っても「何が悪いのかわからない」という表情。このような場面は今後増えていくことが予想されます。

親子間の認識ギャップは全国で急増していて、中学生のAI利用率13.3%が親の利用率9.0%を上回る中、子どもの使用状況を把握している親はわずか37%という現実があります。

あなたはお子さんに、AIをどう使えばいいか教えていますか?

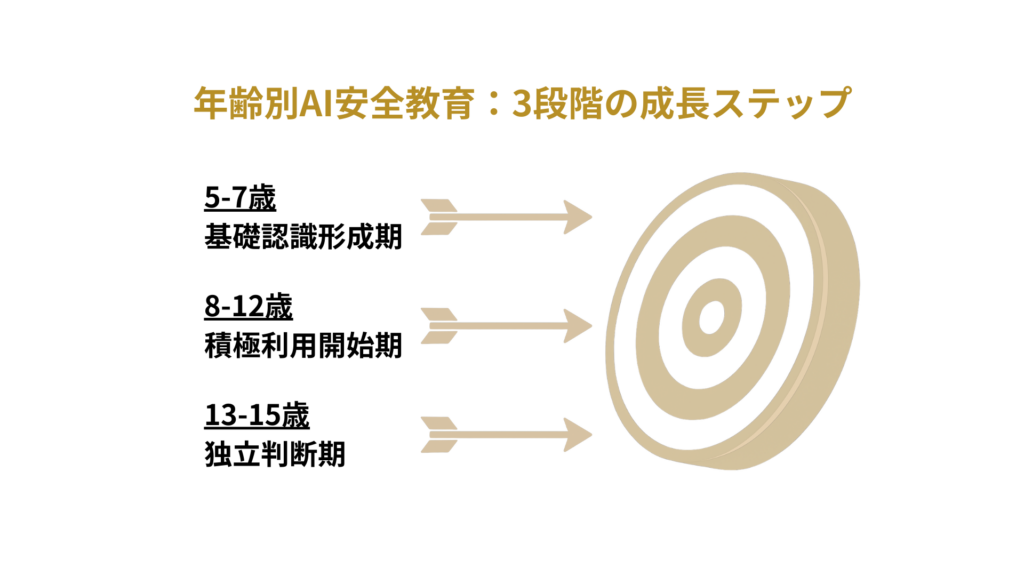

特に5~7歳の基礎認識形成期には「AIは魔法ではない」という教育が重要になってきます。

子どものAI安全に年齢別アプローチするのはなぜ?

「うちの子はまだ小学生だから大丈夫」という考えは危険です。デジタル・ネイティブ世代の子どもたちは、大人が想像する以上のスピードでAI技術に触れ、活用し始めているからです。

3歳でスマートフォンを操作し、5歳でYouTubeを視聴し、7歳でSNSデビュー。この急速な変化に対して、従来の「一律禁止」や「高学年になってから教育」では対応できません。まして精神面での発達が進む最中です。夢中になっているものを親から止められ、反発やショックにつながった経験は誰しもあるのではないでしょうか。

5歳から7歳の時期の子どもは「良い悪い」の判断基準を形成する重要な段階にあります。AIは魔法ではなく、人間が作った道具であることをわかってもらわなければなりません。「画面の向こうに知らない人がいる」「AIは間違えることもある」「困った時は必ず大人に相談する」という3つの基本認識を定着させます。

この段階では技術的な仕組みよりも、人間関係や信頼関係の重要性を重点的に教育すべきでしょう。

8歳から12歳頃である小学校中学年から高学年にかけて、子どもたちは学習や遊びでAIを活用するシーンが増えると予想されます。ChatGPTで宿題の手伝いをしてもらったり、画像生成AIで絵を描いたりと、自ら進んでAIに触れる機会が増えると考えられます。

この時期は「なぜそうなるのか」を理解できる年齢のため、AIの仕組みや限界について具体的に説明できます。「AIは学習したデータから答えを作る」「最新情報は知らない場合がある」「創作物には著作権がある」といった基本知識を実体験と結びつけて教えることで定着が進みます。

同時に「使って良い場面・悪い場面」の判断力を育成します。宿題で使う場合のルール、友達の写真をAIで加工してはいけない理由、個人情報を入力してはいけない理由を、具体例とともに親子で確認することを忘れてはなりません。

更に13歳から15歳は中学校での生活がメインの頃ですが、親の直接的な監視を嫌がり、自分なりの判断で行動したがる傾向が目立つようになります。AIに限らずこの時期に何かを完全に制限してしまうと、隠れて危険な使い方をするリスクが高まります。

段階的な権限移譲システムが重要になってくるでしょう。「この条件をクリアしたら次のレベルの使用を許可する」という明確な基準を設け、子ども自身が責任を持って判断できる環境を整えます。同時に「困った時はいつでも相談できる」という安心感も維持しておく必要があります。

これらのように年齢による認知発達の違いを意識することで、子どもの学習効果を高めることができます。そして「失敗から学ぶ機会」を取り入れるとアクセントに抜群かも知れません。親が見守る安全な環境で小さな失敗を経験させ、より大きなリスクを回避する判断力を身につけさせます。

家庭でどのようなAI技術対策から始める?

技術的対策は「即効性のある防御術」とは異なり、家庭全体の「継続的な安全基盤」を目指す取り組みです。一度構築してしまえば、日常的に子どもの安全を守れるシステムになるでしょう。突発的に発生するAI犯罪への対抗手段については次の記事で取り上げています。

従来のペアレンタルコントロールによる時間制限やサイトブロックは確かに重要ですが、AI時代には「AIそのものを安全に使わせる」という新しいアプローチが必要です。現在、子ども向けのAI安全利用環境が急速に整備されており、世界的企業と政府機関が提供する無料教育プログラムとあわせて、家庭でも包括的な対策を実現できます。

特定非営利活動法人みんなのコードが提供する「みんなで生成AIコース」は、小中学生向けにGPT-4o miniを安全に使用できる教育専用プラットフォームです。2026年3月まで無償提供されており、家庭でも学校と同じレベルの安全環境を構築できます。

このシステムの特徴は「教員見守り環境での安全利用」です。通常のChatGPTでは13歳未満は利用禁止ですが、教育目的で設計された専用環境により、保護者の監督下で小学生も利用可能になります。すべてのやり取りがログとして記録され、不適切な使用を事前に防ぐ仕組みが整っています。

AI特有のものでは無くインターネットコンテンツ全般に関するもので、総務省が公開する「上手にネットと付き合おう!」は、子どもから大人まで幅広く使える安全教育コンテンツで、マンガやイラストを交えているので親子で読みやすく小さい子どもたちも学びやすいでしょう。

ネット利用時に直面しがちな危険や注意点を短いストーリーで伝えており、学習教材としても家庭の会話のきっかけとしても活用できます。 また青少年に起きやすいオンラインゲームでの課金問題やSNSでの不適切投稿などにも触れていて、当事者意識を持って読み進められます。

子どものAI安全学習に取り組む企業は?

Googleが提供するGeminiは、2025年半ばからファミリーリンクとの連携により、保護者の許可で13歳未満も利用可能になりました。ファミリーリンクを通じて、利用時間の制限、特定機能の無効化などが一元管理できます。子どもの成長や理解度を見極め、徐々に利用範囲を広げていくなど柔軟な活用が可能でしょう。

更に同じくGoogleのAutoDrawは、手描きの絵をAIが判断して適切なイラストを提案する無料ツールです。アカウント不要、個人情報入力不要で、小学生が安全にAI体験できる入門ツールとして最適です。描画という創造的活動を通じて、AIが「人間の意図を理解して補完するパートナー」であることを体験的に学習できます。

マイクロソフトの「デジタル・シビリティ」プログラムは、デジタル世界での礼儀や思いやりに焦点を当てています。年齢別に細かく教材が分類されており、5-7歳向けには絵本形式、8-12歳向けには動画とクイズ、13-15歳向けには討論形式といった形で利用することができるでしょう。

家庭での活用のコツは、例えば月1回の「デジタル・シビリティ家族会議」です。その月に子どもが経験したオンラインでの出来事を共有し、教材を参考にしながら家族でディスカッションします。年齢が上がってから家族間での話し合いをスタートするのは難しくなるため、子どもが小さいうちから土壌作りすることが大切だと言えます。

デジタル・シチズンシップ教育はどう始める?

これまで技術的対策と年齢別アプローチを見てきましたが、最終的に重要なのは子どもが「デジタル・シチズンシップ」を意識し自律的に行動できるようになることです。

デジタル・シチズンシップとは「デジタル社会の良き市民として行動する力」です。AIやデジタル技術を活用して社会に貢献する積極的な姿勢を指し、単なる危険回避とはまた異なる考えを育んでくれるでしょう。

従来あったような「AIは危険だから使ってはいけない」ではなく「AIと協力して何ができるか」を探求するアプローチが重要です。たとえば、子どもがChatGPTで読書感想文の構成を考えた場合、「AIのアドバイスのどこが参考になった?」「自分の考えはどこに表れている?」「次回はどう使えばもっと良くなる?」と会話することが大切です。

そしてデジタル・シチズンシップを考える上で意識したいのは、保護者が一方的に決めるのではなく、子どもの意見も取り入れるということかも知れません。

理想的には地域全体での取り組みが望ましいですが、現実には多くの課題があります。まず現状を正しく認識した上で、実現可能な方法を選択しましょう。

PTAですら多くの場合、相談先がわからないという課題を抱えています。コロナ禍を契機に「PTA主導」で動いた事例はありますが、通常時は積極的な旗振り役を見つけるのが困難です。

学校が「マチコミ」「スクリレ」などの連絡ツールを導入済みの場合、その中でAI安全情報を共有していくのがひとつの方法です。既にある情報配信システムに載せるだけなら、特別な旗振り役は必要ありません。

更に効果的で即効性があるのは「連絡帳を活用した担任との情報共有」です。AI関連で気になることがあった時、「子どもがAIを使って○○をしていて心配になりました。情報共有までに」と連絡帳に書けば、担任に状況を知ってもらえます。

この方法の利点は対応の迅速さで、市や県への相談は時間がかかりますが、しかしAI被害やネット被害は迅速な対応が重要です。担任は他の児童の様子も把握しているため、似たような事例があれば学級全体での指導につなげてもらえます。

問題提起することもまた大切なことであり、個人からクラス、クラスから学校全体、学校から市区町……と繋げていくのが持続可能な連携方法です。

AI技術は急速に進歩しており、新しいサービスや機能が次々と登場します。定期的に子どもが興味を持っている新しいAIサービスについて一緒に調べるのも良いでしょう。

新しい技術に対しても、基本的な安全原則は同じです。「個人情報は入力しない」「批判的思考で情報を判断する」「困った時は相談する」という基本ルールを軸に、具体的な使用方法を決めていきます。

AI安全教育は一度実施すれば子どもを守る体制になってくれますが、決してそれで終わりではなく、バージョンアップが欠かせません。技術の進歩と子どもの成長に合わせて継続的にアップデートしていくべきです。

AI時代の子育ては新しい挑戦ですが、特別な仕組みや完璧なシステムは必要ありません。シンプルで人間味のある方法は無視できるものではなく、結局AI技術は人間が培ってきた知恵やスキルを効率化させるためのツールだと再認識できるでしょう。決して魔法や錬金術ではないのです。

そして技術が進歩しても、最終的に子どもを支えるのは人と人とのつながりです。AIと協業する新しい時代だからこそ、アナログなコミュニケーションの価値を再確認しながら、家族でデジタル社会を歩んでいけるはずです。

参考データ

内閣府|令和5年度青少年のインターネット利用環境実態調査|https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_research/r05/pdf-index.html

文部科学省|GIGAスクール構想の実現|

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm

国立教育政策研究所|情報教育・外国語教育研究センター|

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/jouhoukyouiku/

特定非営利法人みんなのコード|「みんなで生成AIコース」2025年度も無償提供決定!小中高での活用実績と申請受付開始のお知らせ|

https://code.or.jp/news/20250213/

みんなのコード|みんなで生成AIコース

https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1633790.html

Google|お子様による Gemini アプリの利用を管理する

https://support.google.com/gemini/answer/16109150?hl=ja

Google|Be Internet Awesome

https://beinternetawesome.withgoogle.com/ja_jp/

マイクロソフト|デジタル・シビリティ(Digital Civility)

https://www.microsoft.com/ja-jp/digital-skills/digital-civility

総務省|上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/

個人情報保護委員会|生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について

https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/

Google|AutoDraw

https://www.autodraw.com/

文部科学省|GIGAスクール構想の実現|

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm

こども家庭庁|青少年のインターネット利用環境実態調査|

https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/internet_research/

コメント