日本でのChatGPT利用率が20.4%に達し、認知率は72.2%にまで上昇しました。かつての「ググる」が「ググってGPTにチャピる」段階に入っています。

従来の検索とAI検索の競争が激化した理由はシンプルで、「速い、深い、わかりやすい」というユーザー欲求に、AI検索が真っ向から応えたためです。Perplexity AIでも月間アクティブユーザー数が世界で2,200万人を突破し、前年比50%の急成長を記録しましたが、これもその証拠だと言えるでしょう。

あなたは最近、ChatGPTやPerplexityで情報を調べることが増えていませんか?

この変化は一時的なブームではありません。企業の42.7%が生成AI活用方針を策定しており、私たちは目的に応じて複数のツールを使い分ける時代へとシフトしています。

AI検索はなぜ広がった?

検索手法の選択肢が急激に広がった背景には、4つの大きな要因があります。

まず、ユーザーの情報ニーズが高度化多様化したことです。簡単な調べものから複雑な比較検討、専門的な分析まで、求められる情報の質と深さがアップしました。

例えば、「新しいAIツールの導入方法」を調べる際、これまでは基本的な使い方を知るだけで十分でした。でも現在は複数比較し、最適なソリューションを見つけ、さらに導入後の効果予測まで求められるシーンが増えています。

このように複合的な情報ニーズに対して、従来の検索エンジンを使ったリサーチ方法だけでは、ユーザーが情報を集めて判断するまで時間がかかり過ぎるのです。

次に、AI技術の急速な進歩により、新しい検索体験が実現可能になったことです。対話形式での情報収集、複数の情報源を統合した回答生成、文脈を理解した深堀り質問など、今までできなかった検索スタイルが登場しています。

特に、「なぜその結論に至ったのか」を追加質問できる機能や、「○○の観点から△△を教えて」といった条件付き要求が可能になりました。これにより、検索から理解、応用までが、ひとつのツール内で完結できるようになっています。結果として、検索そのものが「情報探索」から「知的対話」へと進化しています。

さらに、Google自身もGeminiやAI Overviewの導入により、検索機能を大幅に進化させています。月間15億人がAI Overviewを利用しており、検索エンジン市場のリーダーですら、AI機能の統合は必須です。

Googleは検索結果の上部に、AIが生成した要約と説明を表示する仕組みを導入しました。これまでの「複数サイトを見比べて情報を集める」スタイルから、「AIがまとめた情報をベースに、必要に応じて詳細を確認する」スタイルへの移行を促進しています。検索業界の巨人が自らサービスを変革することで、業界全体のAI導入が加速しました。

最後に、各社の技術革新競争が激化し、ユーザーに多様な選択肢を提供しています。ChatGPT、Claude、Perplexity、Geminiなど、それぞれ異なる強みを持つAI検索ツールが登場し、競争により品質向上とイノベーションが加速しています。

Perplexityは情報源を明示したファクトチェック機能、ChatGPTは自然な対話での深掘り質問、Claudeは論理的思考を重視した分析機能といった具合に各社が独自性を打ち出し、ユーザーは目的や好みに応じて、最適なツールを選択できるようになっています。

これらの要因が組み合わさり、自然の流れの中、多様な検索手法が定着しました。ひとつのツールですべてを解決する時代は終わり、目的別に最適なツールを選択する時代へと移り変わりが進んでいます。

AI検索と従来検索の得意分野はどう違う?

AIによる検索と従来通りのGoogleなどによる検索とでは、各々持つ強みが異なります。Google検索は依然として88.0%のユーザーが利用する主力ツールですが、AI検索も47.3%まで普及し、明確な役割分担が生まれています。

従来検索の最大の強みは網羅的な情報収集力で、特定のテーマについて、多くの情報源を確認したい場合に威力を発揮します。例えばおすすめのレストランや新しく買うスマホを調べるときなどはその代表でしょう。

さらに、最新情報の取得においても優位です。ニュースサイト、企業の最新IR情報、リアルタイムの市場データなどを吟味するのであれば、ユーザーの眼と知識を基にする従来検索が確実です。法改正といった専門領域でも専門家の解説、自治体の公式発表と多様な情報源をつきあわせることができます。

一方、AI検索の強みは要点整理と統合分析にあります。複数の情報源を横断して、核心部分だけを抽出し、わかりやすく整理する能力が優れています。例えば「クラウド移行のメリット・デメリット・コスト・リスク」について質問すれば、各要素を整理した回答を一度に得られるでしょう。

また、対話型の深掘り機能により、「なぜそうなるのか」「他の選択肢はないか」といった追加質問が可能で、文脈を理解した相談機能は従来検索にはできません。

「○○業界で△△の課題を抱える企業には、どのような解決策が考えられるか」といった、条件を絞った相談に対して具体的な提案を得られます。

実際のユーザー行動データを見ると、この使い分けが定着しています。検索エンジンを主体としながらも、目的や情報種類によってSNS・AI・動画といったツールを使い分ける傾向が浸透しました。

また、従来の検索離れも同時に進行しており、1人当たりの検索回数と時間が減少しています。これは、AI検索により効率的な情報収集が可能になった結果とも解釈できます。

従来検索は「広く深く調べる」場面で、AI検索は「要点を素早く理解する」場面で、それぞれ最適な選択肢となっています。両者は競合関係ではなく、相互に補完する関係と断じて良いでしょう。

AI検索と従来検索をどう組み合わせる?

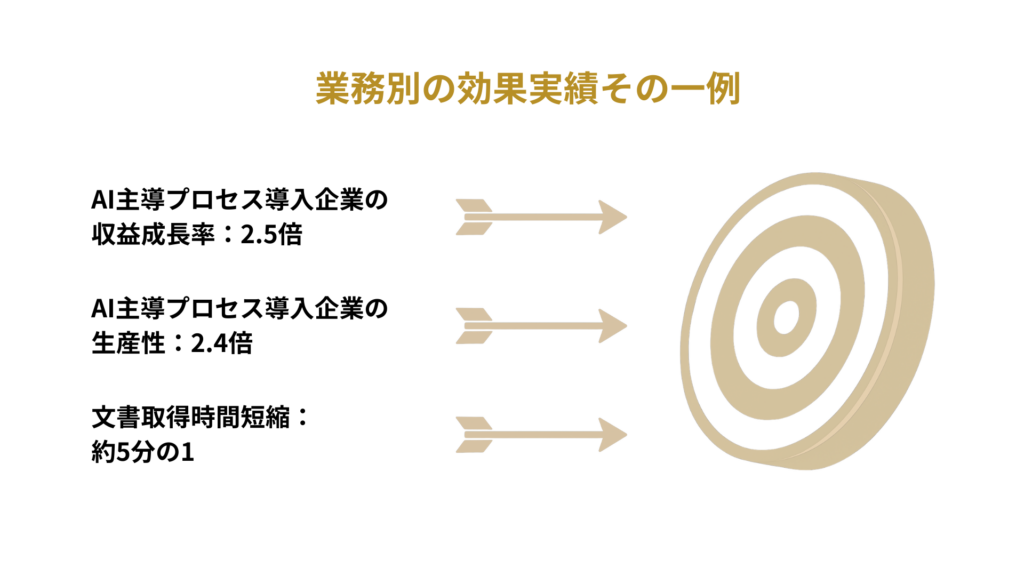

ここにきて、効果的な活用パターンが明らかになってきています。アクセンチュアの調査によると、AI主導の業務プロセスを導入した企業は収益成長率が2.5倍、生産性が2.4倍と大きく伸びました。検索手法の使い分けが、企業競争力に直結していることがわかります。実際にどのように組み合わせているのか考察していきましょう。

まず営業準備での活用です。従来検索で顧客企業の決算情報や事業展開を調べ、そのうえでAI検索を使い「この企業の課題は何か」「どのような提案が有効か」といった点を掘り下げます。対話形式で整理できるのが大きな特徴です。

ライオン株式会社の事例では、社内文書検索にAIを導入した結果、情報取得にかかる時間を約5分の1に短縮しました。この効率化を営業準備に応用すれば、顧客理解の質を保ちながら、準備時間を大幅に削減できます。

企画立案でも威力を発揮します。市場動向は従来検索で最新データを収集し、AI検索で「なぜこの傾向が生まれたのか」「今後どう変化するか」を分析します。

アシストの調査によると、企業内検索でAI活用により「社内版Google」「社内版ChatGPT」のような使い方が可能になっています。過去の企画資料検索と新しいアイデア創出を、ひとつのプラットフォームで完結できるのです。

また、ローカルLLMと異なり、社内データのセキュリティを保ちながら外部の最新情報も同時に活用できる点が、企業利用での優位性となり得ます。

調査レポートを作成する場合だと、従来検索で幅広く情報を集め、AI検索で整理や論点抽出を進められます。ナイルSEOの調査によると、検索候補を活用する利用者が前年比で1.6倍に増え、複数回検索は半減しました。効率的な情報収集を求める意識が高まり、AI検索による要点整理がその流れを後押ししています。

重要なのは、従来検索とAI検索を対立させないことです。従来検索の信頼性とAI検索の効率性を組み合わせることで、情報収集から分析、資料作成までのプロセスを大きく改善できます。AIと協業する時代において求められるのは、この「賢い使い分け」だと言えるでしょう。

検索手法の多様化がビジネス実務に与える影響

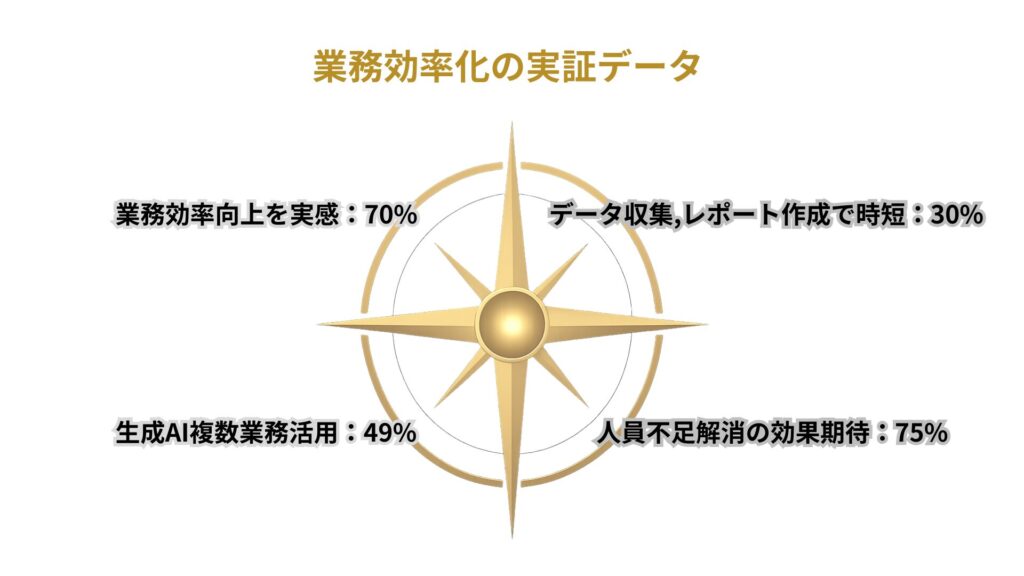

検索の使い方が広がるなかで、業務効率化の効果が実証データとして示されています。MMD研究所の調査では、生成AIを業務で活用している人の70.6%が効率向上を実感しています。これは期待値ではなく、実際の改善を裏付ける数字です。

最も大きな変化は、情報収集から資料作成までの時間短縮です。ネオマーケティングの調査によると、生成AI活用者の30%以上がデータ収集やレポート作成で時短を実感しました。従来は検索や整理に割いていた時間を、分析や戦略立案といったより価値の高い業務に振り向けられるようになっているのです。

「営業企画白書2024」では、増収増益を実現した企業の49.6%が生成AIを複数業務で活用していると報告されています。検索手法の多様化は、単なる効率化にとどまらず、事業成果を押し上げる戦略的投資になりつつあるのでしょう。

同時に、新しい情報リテラシーも求められるようになっています。従来の「検索スキル」に加えて、「AIとの対話スキル」「情報を統合するスキル」「信頼性を見極めるスキル」が必要です。これは効率的な検索手法の普及を示す一方で、新しいスキルセットを習得した人材が競争優位を握ることにつながっていきます。

さらに、企業の情報発信戦略にも影響が出ています。従来のSEO対策に加えて、AI検索エンジンに適した情報の構造化、いわゆるGEO対策が欠かせません。顧客がどの検索手法を使っても求める情報にたどり着けるようにすることが、マーケティング戦略の新しい常識になりつつあります。

総務省の調査でも、約75%が「業務効率化や人員不足解消につながる」と回答しました。検索手法の多様化がもたらす恩恵は、あらゆる業界に広がっています。AI協業時代の勝者とは、このような変化にも柔軟に適応できる存在なのかも知れません。

参考データ

総務省|令和5年版 情報通信白書|検索サービス https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd247300.html

総務省|令和6年版 情報通信白書|企業向けアンケート https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151120.html

総務省|令和6年版 情報通信白書|市場概況 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd219100.html

野村総合研究所|日本のChatGPT利用動向(2024年9月時点) https://www.nri.com/jp/knowledge/report/20241016_1.html

ガートナージャパン|【2025年最新版】先進テクノロジのトレンドと今後の展望を一覧で解説 https://www.gartner.co.jp/ja/articles/top-technology-trends-2025

ガートナージャパン|Gartner、2025年の世界の生成AI支出が6,440億ドルに達すると予測 https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20250402-genai-spending

MMD研究所|ビジネスでの生成AI活用で業務効率が向上したのは70.6% https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2335.html

マクロミル|「ググる」から「タグる」、さらには「Tokる(トクる)」?!検索行動はどう変化しているのか?実態把握調査

https://www.macromill.com/service/report/research-report-105/

情報通信総合研究所|【報道発表】企業における生成AI活用の格差浮き彫りに https://www.icr.co.jp/publicity/5135.html

Google Japan Blog|Google 検索の AI Mode : Google I/O 2025 でのアップデート

https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/google-search-ai-mode-update/

Think with Google|検索行動を「線」で捉える「eSIM」「在庫確認」「オールインクルーシブ」 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ja-jp/marketing-strategies/search/2024-search-trend-2/

ユーザベース スピーダ|営業企画白書2024 〜増収増益へのストーリーと生成AI活用〜

https://jp.ub-speeda.com/document/SalesPlanningReport2024/

アクセンチュア|AI主導の業務プロセスを導入した企業は同業他社を上回る業績を達成 https://newsroom.accenture.jp/jp/news/2024/release-20241120

トランスコスモス|【ビジネスシーンにおける生成AI利用実態調査2024】

https://www.transcosmos-cotra.jp/report/generation-ai-usage-survey-2024

ネオマーケティング|AI活用者の30%以上がデータ収集・レポート作成の時短・効率化を実感|市場調査業務とAIに関する調査

https://corp.neo-m.jp/report/investigation/research_014_ai-marketing-research

コメント