日本人の約70%が生成AIを知っているのに、日常的に使っているのは30%程度。この40ポイントの格差が、まるで日本人が「AI恐怖症」に陥っているかのような状況を生み出しています。

ChatGPTの名前は知っているけれども、大半は触ったことすらない現状と言えます。あなたは「ChatGPTは知っているけど、まだ使ったことがない」という多数派の一人でしょうか?

ところが、ビジネスの現場では状況が変わりつつあります。企業は巨額のAI投資をスタートし、個人が足踏みしている間にAI協業格差が決定づけられ始めました。

なぜ日本人はAI認知率70%なのに利用率30%なのか?

複数の調査機関が実施した調査で、日本人のAI認知率と利用率の差が、いかに大きいか明らかになりました。野村総合研究所の2024年9月調査ではChatGPTの認知率が72.2%に達し、MM総研の調査でも生成AI全体の認知率は75.4%を記録しています。認知率の高さが確認されました。

一方、実際の利用状況は大きく異なります。JIPDEC(一財:日本情報経済社会推進協会)の調査では、64.2%の人が生成AIを「知っているが利用したことはない」と回答しています。総務省の2025年情報通信白書によれば実際の利用率は26.7%にとどまりました。

認知と利用の大きなギャップ

・知っている:70%以上

・実際に使用:30%以下

日本リサーチセンターの調査で生成AIの利用率は、2024年6月の利用率15.6%から9か月で11.4ポイント上昇したことが明らかになっています。

メディアやネットコンテンツでは、有名人が自身のLLM利用状況を取り上げるなどしており、以前にも増してAIという言葉は市民権を得ました。知っている人が増えたのは明白。でも今はまだ正体不明のアンタッチャブルといったイメージが先行しているのかも知れません。利用率は急上昇していますが、ギャップは依然大きいと言えます。

国際比較で見ると傾向はより鮮明になるでしょう。同様の調査で各国のAI利用率は、中国が81.2%、米国が68.8%、ドイツが59.2%を示しており、日本の26.7%を大きく上回りました。

- 中国 81.2%

- 米国 68.8%

- ドイツ 59.2%

- 日本 26.7%

この背景にあるもののひとつに、世代を問わないAIの不知が挙げられるでしょう。日本では若年層でも「AIが人間の仕事を奪う」と危惧している状況です。

デジタルネイティブでさえ、その多くはAIを協業の相手と捉えていません。脅威として捉えている傾向があるのです。調査では20代回答者の約7割が「AIによる職場環境の変化」に不安を抱いているという結果も出ました。

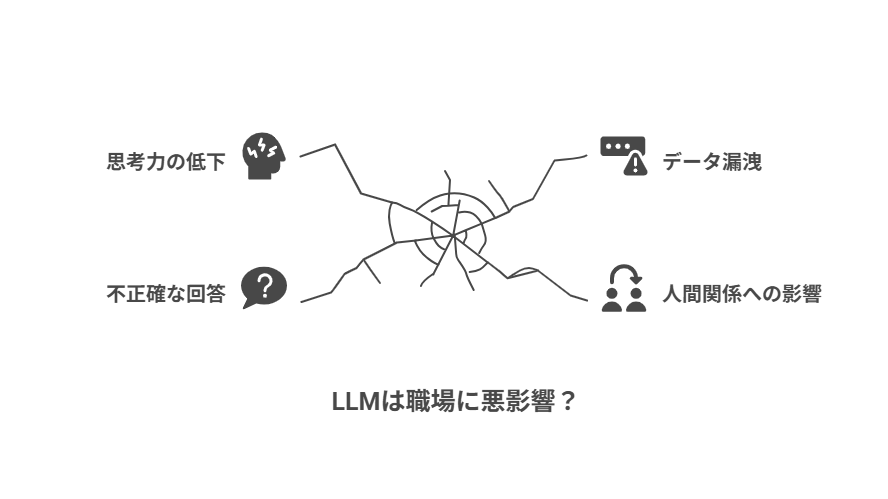

別の調査では、ChatGPTの職場利用への不安要素が明らかになっています。「回答が不正確な場合があること」が47.7%で最多、続いて「AIに頼って自分で考えなくなること」が39.6%という結果です。更に「個人情報の漏洩リスク」35.2%、「人間関係への悪影響」28.9%と続きました。

こうした不安は使い方を知ることで解決できるはずですが、心配ごとが先行し学習機会すら避けられていると言えます。

企業レベルでも同様の傾向が現れています。約8割が「AIには規制が必要」と回答した調査もありました。企業の生成AIに対する不安は「品質の不安定さ」「フェイクコンテンツ生成リスク」「知的財産権侵害」が主で、これらは海外企業より高い傾向にあるとの指摘もあります。

海外と比較して、日本企業のAI導入状況は慎重なペースであることは明らかでしょう。慎重な姿勢は、日本のAI活用を遅らせる要因として挙がっています。利用しない理由としては「生活や業務に必要ない」が40%超、「使い方がわからない」も40%近い水準で多くを占めました。

よって、これは技術的な問題ではなく、活用場面の理解不足や学習機会の不足が原因と推測されます。

AIは本当に日本人から仕事を奪う?

AIに関するものとは少し視点を変えてみましょう。日本の失業率は2.5%でG7最低水準を維持しており、低下傾向が続いてきました。その対比で、人手不足を要因とする2024年の倒産は289件を記録し、過去最多となっています。

有効求人倍率は2014年以降11年連続で1.0を上回り続けており、数字の上では求職者1人に対して1つ以上の求人がある状況が続いています。

AIによる失業を心配する声がある中で、実際には深刻な人手不足に直面しているというのは、矛盾と言って過言ありません。「AIが仕事を奪う」という懸念がある中で、むしろ雇用状況は改善し続けています。

2030年AI人材が12万人不足する見込み

更に、AI人材の不足が、これから無視できなくなるでしょう。経済産業省の予測によれば、2030年にはAI人材が最大12.4万人不足する見込みとなっています。将来、企業のAI導入が進めば、AI技術を扱える人材の確保が課題になると考えられているのです。

AI人材が育たなければ、国内の労働力不足に拍車をかけてもおかしくない状況です。これらを鑑みるに、「AIに仕事を奪われる」とか「AI失業」といった仮説の根拠は現時点で存在しません。

むしろデータが示しているのは、AIによる効率化が進む中で、新たな職種や業務が生まれる可能性があるということです。技術の進歩が雇用を拒むのではなく、雇用の形を変化させていくと捉えることもできるでしょう。

この現実と認識のギャップは、AI協業への取り組みに大きな影響を与えています。過度な懸念が本来得られるべき生産性向上のチャンスを逃している可能性は否定できません。

なぜ日本企業は数千億円規模のAI投資に舵を切った?

個人も企業も慎重さが目立つ中、日本の主要企業がAI分野への大規模投資を相次いで発表しています。自動車業界と通信業界の巨頭であるトヨタとNTTが数千億円規模の共同投資を打ち出し、IT企業各社もGPUクラウド基盤の整備競争に本格参戦しました。

生成AI開発への投資は活発化しており、企業レベルでは「先行投資による優位性確保」の動きが鮮明になっています。

- トヨタ自動車-NTT:2030年までに両社で5,000億円規模投資(モビリティAI基盤)

- NEC:生成AI(cotomi)関連事業500億円の売り上げ目標

- さくらインターネット:2027年末までに1,000億円投資、NVIDIA製GPU約1万基搭載

- KDDI:1,000億円規模の生成AI開発基盤整備

- GMOインターネットグループ:約100億円規模のGPUサーバ投資

こうした巨額投資の背景には、成果を上げている企業の存在があります。SBIグループのFOLIOが提供するAI投資「ROBOPRO」は、2024年10月に預り資産残高500億円を突破しました。

金融庁が公表したロボアドバイザーの過去3年パフォーマンスでも第1位を記録するなど、AI活用による具体的な成果が現れています。海外企業を中心としたIDCの調査では、生成AIに1ドル投資すると平均3.7倍のリターンがあったという報告も出ました。

グローバルデータ≠日本企業の現実

ただし、この数字はグローバル企業を対象としており、業界や導入手法によって大きく異なるのが実情です。また、調査機関からは「生成AIのROI算出は時期尚早」との指摘もあり、日本企業において同様の成果が期待できるかは今後の検証が必要でしょう。

一方で、日本でも具体的な成果を上げている事例が現れています。先述のFOLIOのROBOPROは、サービス開始から4年9ヶ月で+100%のリターンを達成したと公式発表しました。2024年7月の相場下落局面でも、AIによる予測でS&P500や世界株式が下落する中、大幅な抑制に成功したとのことです。

AI投資の効果測定については課題も指摘されています。企業によって成果にばらつきがあり、AI活用の成熟度や導入手法の違いが影響している可能性があります。

重要なのは、成功している企業に共通するパターンが見えてきたことでしょう。段階的な導入、明確な目標設定、従業員への教育投資などが効果的だと明らかになってきました。

投資規模に見合った成果を得るには、相応の準備と戦略が必要です。しかし、適切なアプローチを取ればリターンが期待できる段階に入ったと言えるのかも知れません。

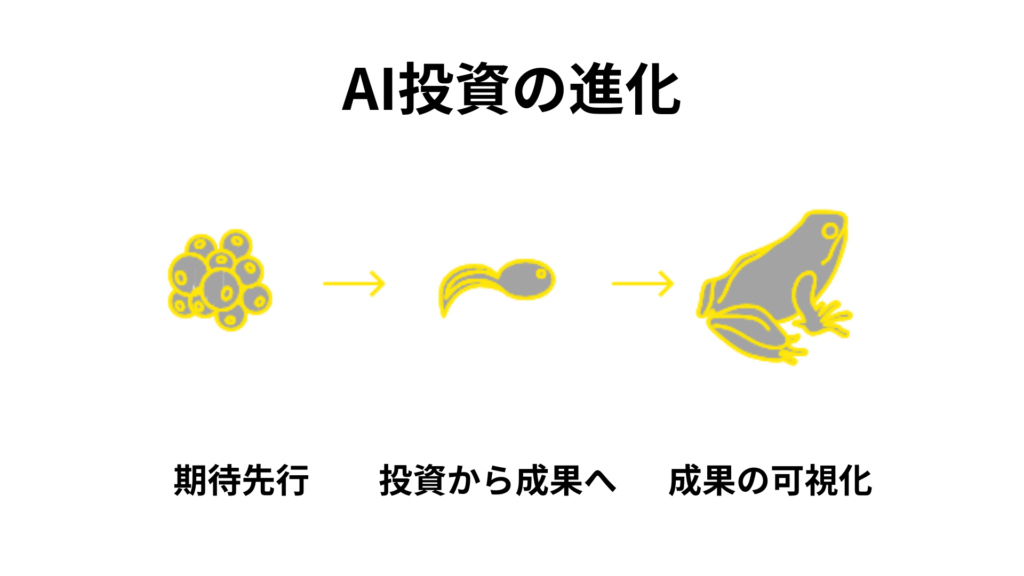

企業のAI投資は「期待先行」から「投資から成果へのプロセス可視化」へと新たなフェーズに入っています。企業レベルでは着実に成果を上げる事例が増えており、この流れは今後さらに加速すると予想されます。

AI協業格差は日本を二極化するのか?

ここで注目すべきは、国内におけるAI活用の二極化が進んでいることです。積極的にAI導入を進める層と、完全に回避する層の差が拡大中だと指摘されています。この傾向は個人レベルだけではありません。企業レベルでも如実な差が見られます。

視野をグローバルに広げれば、比率の差は歴然と言えます。先述の通り、企業のAI導入状況には大きな開きがあり、技術格差ではなく活用に対する姿勢の違いが、将来的な競争力格差に発展することも考えられるでしょう。

野村総合研究所の予測によれば、2030年に日本企業が生み出すAIエージェント数は延べ180万~900万体になるとのことです。AI活用がもはや一部の先進企業だけの取り組みではなくなったことを数字が示しています。逆に考えれば、この状況はチャンスだと言えるのではないでしょうか。

人手不足という課題に対して、AI協業は現実的な解決手段のひとつになり得ます。恐怖や不安から学習機会を避けるのではなく、適切な知識と準備を持ってAI活用に取り組むことで、個人や企業の生産性向上が期待できるでしょう。

重要なのはAIを未知の脅威と捉えるのではなく、協業相手として認める意識転換です。過度な期待も恐怖も避けて、現実的な活用方法を検討しても良いのでしょう。平たく言うと「楽できるなら試してみようかな?」の感覚です。個人レベルでは基本的なAIツールの体験から始めて、企業レベルでは段階的な導入と効果検証をスタートして良いのかも知れません。

AIは人間のパートナーとなり得ます。AI×MANの構図で、より良い働き方や事業運営が実現できる段階に入ってきたのだと推測します。

参考データ

野村総合研究所(NRI)【日本のChatGPT利用動向(2024年9月時点)】

https://www.nri.com/jp/knowledge/report/20241016_1.html

株式会社MM総研【生成AIサービスの個人利用率は12.5%】

https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=639

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)【「デジタル社会における消費者意識調査2024」公開】

https://www.jipdec.or.jp/news/pressrelease/20240418.html

総務省【令和7年版情報通信白書】

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/pdf/index.html

総務省統計局【労働力調査(基本集計)2024年結果】

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html

株式会社日本リサーチセンター(NRC)【【NRC デイリートラッキング】生成AIの利用経験 2024年12月調査】

https://www.nrc.co.jp/report/250124.html

株式会社日本リサーチセンター(NRC)【【NRC デイリートラッキング】生成AIの利用経験 2025年3月調査】

https://www.nrc.co.jp/report/250414.html

東京商工リサーチ【2024年の「人手不足」倒産 過去最多の289件】

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200923_1527.html

大和総研【不足するAI人材の育成は間に合うのか(2024年7月) 】

https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20240711_024496.html

経済産業省【生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024」】

https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006.html

野村総研【AIエージェントが人手不足を解消するための3つの条件】

https://www.nri.com/jp/media/column/extending_society_with_ai/20250416.html

トヨタ自動車株式会社【NTTとトヨタ自動車、交通事故ゼロ社会の実現に向けた「モビリティ×AI・通信」の共同取り組みに合意】

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/41746612.html

日本電気株式会社(NEC)【NEC、生成AI「cotomi(コトミ)」の強化・拡充と共に生成AI事業戦略を発表】

https://jpn.nec.com/press/202312/20231215_02.html

さくらインターネット株式会社【さくらインターネットによるGPUクラウドサービスへの追加投資、および業績予想の上方修正について】

https://note.com/sakura_pr/n/n87e2bcdb0690

KDDI株式会社【生成AI開発を支える大規模計算基盤の整備に1,000億円投資】

https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr-55_2775.html

GMOインターネットグループ株式会社【生成AI向けのGPUクラウドサービス提供に向けた固定資産(GPUサーバー)の取得に関するお知らせ】

https://ir.gmo.jp/pdf/irlibrary/gmo_disclose_info20240419.pdf

株式会社FOLIO(SBIグループ)【AI投資「ROBOPRO」、サービス開始から4年9ヶ月で+100%のリターンを達成】

https://www.sbigroup.co.jp/news/pr/2024/1028_14996.html

Microsoft(IDC調査)【IDCによる2024年AI活用機会に関する調査: 注目すべき5つのAIトレンド】

https://news.microsoft.com/ja-jp/2024/11/19/241119-idcs-2024-ai-opportunity-study-top-five-ai-trends-to-watch/

PwC Japan【AIのROIに関する課題を解決するのは容易ではない】

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/dataanalytics/artificial-intelligence-roi.html

野村総研【AIエージェントが人手不足を解消するための3つの条件】

https://www.nri.com/jp/media/column/extending_society_with_ai/20250416.html

コメント