IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が全国4,191社を対象に実施した2024年調査によると、セキュリティ対策に投資した中小企業は未投資企業の2倍の取引獲得を実現していることが判明しました。

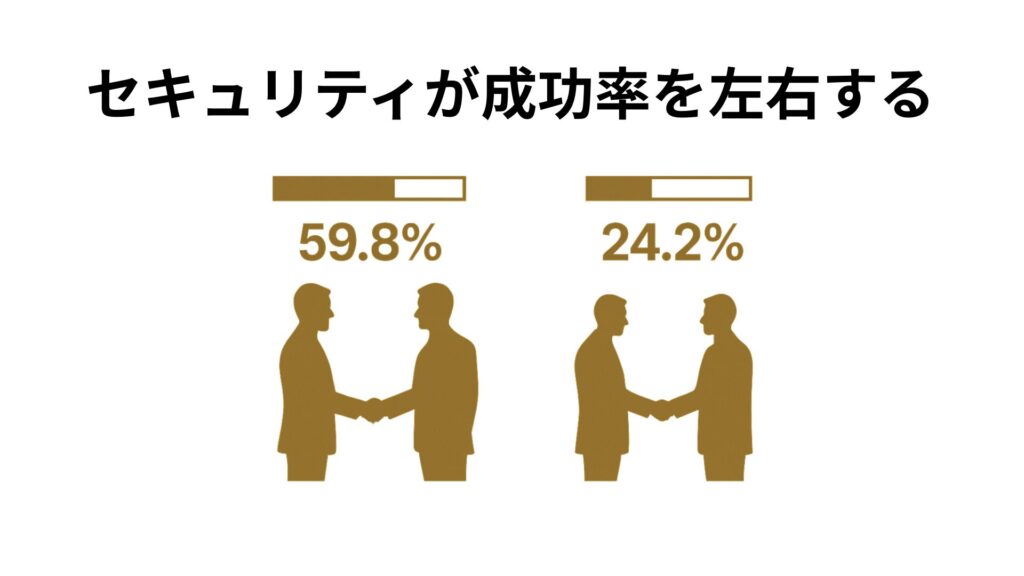

また、セキュリティ体制を整備した企業の59.8%が「取引につながった」と回答しており、AI活用が拡大する中でセキュリティ投資が単なるコストから競争優位の要因へと転換している実態が明らかになっています。

あなたの事業では、AIツール導入とセキュリティ対策をバランスよく進めていますか?

本記事では、政府統計データをもとに、なぜセキュリティ投資が取引拡大の決定的要因となるのか、そして競合他社に先駆けた対策で得られる具体的なビジネス優位性について解説します。

なぜAIセキュリティ対策が「取引拡大の武器」に?

調査結果で注目すべきは、セキュリティ投資の有無が取引獲得に直結している事実です。従来「守りの投資」と位置づけられていたセキュリティ対策が、AI時代においては「攻めの投資」として機能している実態を見ていきましょう。

IPA調査によると、取引先から情報セキュリティに関する要請を受けた企業は1割強に留まっています。しかし、この要請の内訳を見ると「秘密保持のための措置」が79.6%を占めており、AIツール利用による情報漏洩リスクへの懸念が急速に高まっていることが判明しました。

要請を受けた企業が対策実施に向けて抱える課題として、「対策費用の用意・費用負担の検討」が51.3%、「情報セキュリティ対策に関する販売先との契約内容の明確化」が47.0%、「専門人材の確保・育成」が32.9%となっています。

さらに動向を注視したいのは、2026年度から経済産業省が開始予定の「サプライチェーン・セキュリティ対策評価制度」です。この制度により、大手企業の取引条件にセキュリティ認証が組み込まれる見込みで、現在の「要請ベース」から「必須条件」へと変化することが予想されます。

この制度に先駆け、政府は複数のセキュリティ関連制度を段階的に整備しています。2025年には「IoT製品セキュリティラベリング制度(JC-STAR)」の本格運用が開始され、政府調達での活用が確定しました。

さらに「サイバーセキュリティ産業振興戦略」では、10年以内に国内セキュリティ市場を現在の0.9兆円から3兆円超へ拡大する計画も発表されています。既存の「SECURITY ACTION」制度も上位制度の前提条件として位置づけられ、段階的な認証取得を促す仕組みが構築されつつあります。

AI活用が企業活動の中核となる中、情報セキュリティ体制の整備状況が企業の信頼度を左右する新たな評価軸として浮上しています。 IPA調査によると取引先から要請を受けた経験がある企業のうち、セキュリティ体制の整備がされている企業は59.8%が取引につながったと回答し、一方で体制整備されていない企業では24.2%に留まりました。

この約30ポイントの差は、セキュリティ投資が単なる防御策ではなく、取引機会創出の積極的な手段だと判断できるでしょう。 さらに、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)取得企業では73.9%が取引拡大を実感している一方、未取得企業は30.3%に留まっており、第三者認証の威力が数字で明確に表れています。

AIセキュリティ格差に競合は気づいていない?

2022年3月、自動車部品メーカーへのランサムウェア攻撃により、トヨタの国内全工場が1日停止に追い込まれた事例は記憶に新しいでしょう。攻撃者は堅牢な大企業を直接狙うのではなく、セキュリティの脆弱な下請け企業を踏み台として侵入し、そこからネットワークを伝って本丸を攻撃しました。このようなサプライチェーン攻撃は「連鎖爆弾」と呼ぶべき脅威です。

攻撃手法は極めて狡猾でした。ある企業のセキュリティ不備が、取引先の企業、さらにその先の企業まで巻き込み害するのですから。言うなれば「鎖の一部分が全体を破綻させる」構図で、発注元企業にとって委託先のセキュリティ状況は、今や自社の生命線と断じて良いのかも知れません。

この深刻な現実を受け、大手企業は取引先選定基準を根本的に見直しています。従来の「価格・品質・納期」に加え、「セキュリティ体制」が第4の評価軸として定着しつつあります。セキュリティ対策が不十分で、「リスク企業」として取引対象から除外されるシチュエーションは、あながち嘘では無いでしょう。

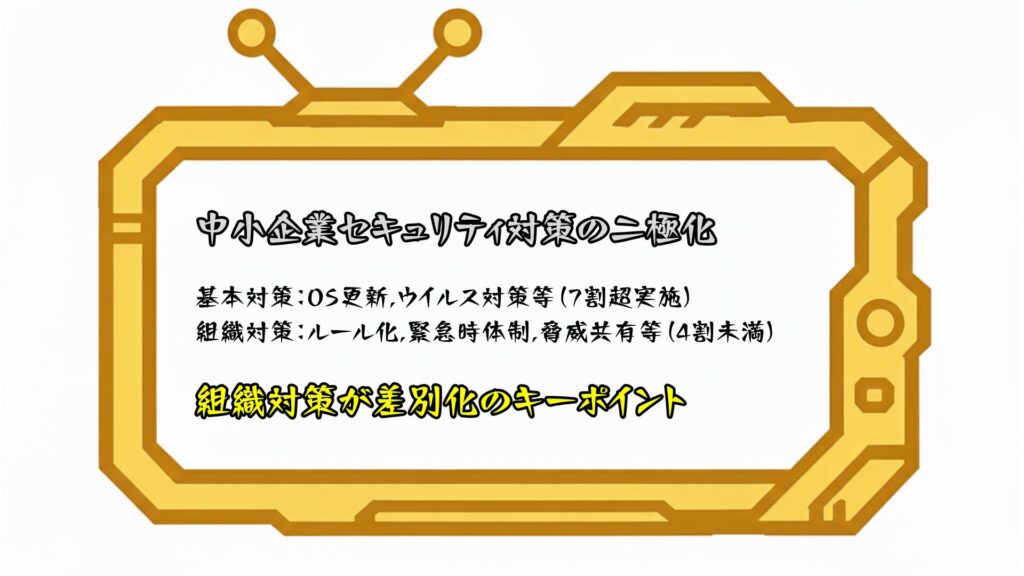

中小企業規模でセキュリティ対策状況を分析すると、基本的な対策は定着している一方、組織的対策に大きな格差が存在することがわかりました。この格差こそが、先行投資企業にとっての競争優位の源泉となっています。

IPA調査4,191社の実態分析によると、基本的なセキュリティ対策は7割の企業で実施されています。「OS・ソフトウェアの最新状態維持」は73.0%、「ウイルス対策ソフト導入」は71.4%と高い水準であるとの結果が出ました。

しかし、組織的な取り組みには大きな格差が存在します。「新たな脅威情報の社内共有の仕組み」は37.9%、「セキュリティ対策のルール化と明示」は39.2%、「緊急時体制整備・対応手順作成」は39.8%と、いずれも4割を下回っています。

この調査結果でわかるのは、基本的なセキュリティ対策は多くの企業で既に実施されており、それだけでは他社との差がつきにくくなっているということです。 社内体制の整備やルール化といった「組織的な対策」に投資している企業ほど、競合他社との差別化ができ、ビジネス上の優位性を確保していると考えられます。

そして、AI利用による情報漏洩懸念が急速に高まっています。チャットAIサービスに機密情報を入力することで、意図しない情報流出の発生リスクが指摘されているのです。発注元企業が「秘密保持のための措置」を要請する背景にあるのは、この懸念そのものなのかも知れません。

クラウドサービス経由の攻撃も増加傾向にあります。AI活用に伴うクラウド利用拡大により、設定ミスや不適切なアクセス制御による情報漏洩事例が相次いでいることがわかりました。リモートワーク環境の脆弱性も深刻化しており、従来のセキュリティ対策では新たな脅威に対応しにくいと言って良いでしょう。

政府が「AIセキュリティ投資バブル」をリード?

経済産業省が2025年3月に発表した「サイバーセキュリティ産業振興戦略」は、国内セキュリティ市場の拡大を目指す包括的政策パッケージです。この戦略により、セキュリティ投資企業にとって追い風が強くなると言えるでしょう。

政府は10年以内にサイバーセキュリティ産業における国内企業の売上高を、現在の約0.9兆円から約3兆円超へ拡大する目標を掲げました。この3.3倍成長計画は単なる数字目標ではなく、具体的な政策支援に裏打ちされています。

具体的支援策として、政府機関による有望スタートアップ製品の試行導入、約300億円規模の研究開発プロジェクト、システムインテグレーション事業者と国産ベンダーのマッチング支援などが展開されます。

国内セキュリティ製品の多くを海外製が占めている現状に対し、安全保障確保とデジタル赤字解消の観点から、急務とされるのは国産製品の競争力強化。セキュリティ投資企業にとって選択肢の拡大と調達環境の改善が期待されます。

2026年度のサプライチェーン評価制度開始に向け、★3(自己評価25項目)から★5(高度な第三者評価)までの段階的認証制度が整備されます。既存のSECURITY ACTION(★1・★2)を含めると、5段階の評価体系となりました。

IoT製品向けのJC-STAR制度は既に2025年から運用開始されており、政府調達での活用方針も決定済みです。これらの制度により、セキュリティ認証が取引条件の標準となる時代が到来しつつあります。

情報処理安全確保支援士制度も拡充され、2030年までに現在の2.4万人から5万人への倍増目標が設定されました。中小企業向けの人材マッチング支援も強化され、専門人材確保の課題解決が図られます。

すぐ始められる「競争優位セキュリティ」

組織的対策が4割未満というのは、逆に言えば6割の競合他社を出し抜けるチャンスでもあります。実際に効果の出る対策をステップ形式で進めて、競争優位を構築するというのはどうでしょうか。

時間をかけずに手っ取り早く行なうなら、既存のツール見直しや新たな契約に即効性が見込めます。VPN(Virtual Private Network)を導入することによって、リモートワークや外出先からの安全なアクセス環境を確保できるでしょう。VPNは企業での導入率は高いですが、フリーランスや個人事業主では依然低い水準となっています。AI協業が増えてきたなら、検討して良いタイミングだと思われます。

特にAI活用が進む現在、クラウドサービスへの安全な接続は必須といって過言はありません。ウイルス対策ソフトは個人版ではなく法人版を選択することで、一元管理機能や詳細ログ機能を活用でき、組織的なセキュリティ管理が可能になります。

他方、ツールに頼り切りでは100%の安全は保障できないのは事実です。従業員にリスクを知ってもらうため、AI利用ルールを1枚の文書で明文化することから始めましょう。「機密情報をChatGPT等の生成AIに入力禁止」「顧客データの外部サービス利用制限」など、基本的な禁止事項を明確にするだけで情報漏洩リスクを大幅に低減できます。

それとは別に緊急時連絡フローをA4用紙1枚程度にまとめておけば良いでしょう。セキュリティインシデント発生時の責任者連絡先、対応手順、外部通報先を明記することで、被害拡大を防ぐ初動対応が可能になります。

上層部からの月1回セキュリティ通達は、メール1本で社員の意識維持を図れるため効率的です。最新の脅威情報や注意喚起を定期発信することで、組織全体のセキュリティ意識を底上げできます。エントランスや食堂といった目につく場所へ貼り紙しておくことも、旧態依然ではありますが決して蔑ろにはできません。

SECURITY ACTION ★1取得は無料でオンライン申請が可能で、最短1週間で完了します。2026年開始のサプライチェーン評価制度の前提条件となる見込みのため、早期取得により制度対応の先手を打てるでしょう。

年1〜2回の外部講師によるセキュリティ研修は、最新の脅威動向や対策手法を学ぶ貴重な機会です。実際の被害事例を交えた研修により、社員の危機意識と対処能力が育つ土壌作りは軽視できません。

パスワード管理ツールの組織統一により、個人任せの脆弱なパスワード管理から組織的強固な認証環境へと転換が図れます。複雑なパスワードの自動生成および管理により、不正アクセスリスクを低減できます。

- 「必要性を感じていない」で後回し(44.3%)

- 個人任せで組織対応なし(69.7%)

- 費用対効果重視で先延ばし(24.2%)

IPA調査4,191社の分析から、上記のような失敗パターンが浮き彫りになりました。

セキュリティ投資を不要と判断する企業も多いのですが、実際の被害額平均は73万円、復旧期間5.8日というリスクは存在します。深刻な場合で1億円の損失に至った事例も報告されています。

セキュリティ対策を従業員個々の判断に委ねる企業も多く、最も脆弱な部分から攻撃を受けるリスクが常に存在します。組織的な方針策定と管理体制構築が急務でしょう。

また、月数万円の対策投資を躊躇した結果、被害復旧費用を負担することになった事例が後を絶ちません。セキュリティ投資の費用対効果は高いと考えて損は無いはずです。生命保険と同じく転ぶことがあれば杖になってくれるでしょう。

参考データ

IPA|「2024年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」報告書について| https://www.ipa.go.jp/security/reports/sme/sme-survey2024.html

IPA|「2024年度中小企業等実態調査結果」速報版を公開| https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2024/press20250214.html

IPA|「2024年度中小企業等実態調査結果」速報版を公開| https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2025/press20250527.html

IPA|中小企業向け情報セキュリティ対策|

https://www.ipa.go.jp/security/sme/list.html

IPA|「2023年度 SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査」 報告書について|

https://www.ipa.go.jp/security/reports/sme/sa-survey2023.html

IPA|中小企業向け報告書|

https://www.ipa.go.jp/security/reports/sme/index.html

IPA|中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン|

https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html

経済産業省|我が国から有望なサイバーセキュリティ製品・サービスが次々に創出されるための包括的な政策パッケージ「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を取りまとめました| https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250305001/20250305001.html

経済産業省|「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ」を公表しました|

https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250414002/20250414002.html

経済産業省|IoT製品に対するセキュリティラベリング制度(JC-STAR)の運用を開始しました| https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250325007/20250325007.html

経済産業省|「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」を公表しました| https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250514002/20250514002.html

経済産業省|中小企業の実態判明 サイバー攻撃の7割は取引先へも影響| https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250219001/20250219001.html

経済産業省|サイバーセキュリティ経営ガイドラインと支援ツール| https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html

経済産業省|サイバーセキュリティ対策を強化したい|

https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/reinforce.html

経済産業省|「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を改訂しました| https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230324002/20230324002.html

経済産業省|サイバーセキュリティ政策|

https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/index.html

経済産業省|産業サイバーセキュリティ研究会| https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/

総務省|無線LAN(Wi-Fi)の安全な利用(セキュリティ確保)について| https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/wi-fi/

内閣官房|国家サイバー統括室|

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/nisc.html

アクセリア株式会社|経済産業省が実施予定 企業のサイバーセキュリティ対策格付け制度とは?| https://www.accelia.net/column/resilience/7747/

ScanNetSecurity|中小企業の 6 割「情報セキュリティ対策投資をしていない」 ~ 2024年度中小企業実態調査 速報| https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2025/02/20/52362.html

ソフトバンク|中小企業向けセキュリティサービスを総称する対策の新ブランド「いつでもセキュリティ」を立ち上げ発表|

https://www.softbank.jp/biz/news/security/20241002/

ESET|他社はどうしてる?中小企業におけるセキュリティ対策の実態とは|

https://eset-info.canon-its.jp/malware_info/special/detail/250603.html

biz-us|中小企業のセキュリティ対策と現状の課題は?当社の事例も交えて解説!|

https://biz-us.jp/news/security/20230817/12402/

SBbit|2026年開始「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ格付け制度」をやさしく解説|

https://www.sbbit.jp/article/cont1/163209

DataClasys|サイバー攻撃対応力5段階への格付け制度が2025年度にも|

https://www.dataclasys.com/column/meti-cybersecurity-rating-system_20240424/

コメント